80 лет отделяет нас от огненных лет Великой Отечественной, от той Великой Победы, что была выкована не только на фронте, но и в тылу. Куйбышевская область, ставшая запасной столицей промышленности, также взвалила на свои плечи непосильный труд обеспечения фронта продовольствием. Среди тех, кто ковал победу в тылу, были и труженики Пестравского маслосырзавода.

С первых дней войны завод перешел на военные рельсы. Приказ №208 от 24 июня 1941 года предписывал «максимально развернуть производство казеина, используя каждый солнечный час дня для сушки». Каждый грамм произведенного продукта был вкладом в общее дело, каплей в море всенародного подвига.

Дорогие друзья! ТМ «Пестравка» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области реализует этот проект. Мы приглашаем вас разместить на нашем сайте информацию о ваших родных и близких, которые в годы войны трудились на сельхозпредприятиях, в колхозах и совхозах Поволжья. Давайте вместе создадим страницы памяти, сохраним для потомков историю трудового подвига, ковавшего Великую Победу!

-

Батов

Иван Сергеевич

Батов Иван Сергеевич

Иван Батов в четырехлетнем возрасте с семьей переехал из Малой Глушицы на пятое отделение совхоза «Майский». Это было настоящее "чистое поле", где первым жильем стали брезентовые балаганы, а первым делом – строительство. Отец, бригадир дойного гурта, и мать, доярка, вместе с другими переселенцами возводили из самана дома и хозяйственные постройки, закладывая основы будущего села. К первой военной осени семья Батовых уже обрела скромный кров в одном из трех выстроенных домиков.

Гром войны докатился и до отдаленного совхозного отделения, принесенный вестником-курьером. Отца Ивана Сергеевича призвали на фронт, но его воинский путь оборвался трагически быстро – всего через три месяца, 23 сентября 1941 года, он погиб. Для семилетнего мальчика, только-только перешагнувшего порог второго класса, это стало первым суровым испытанием. Отсутствие школы на отделении и необходимость ежедневно преодолевать километры до села Майское по осенней распутице, в единственных валенках, раскисавших от влаги, вынудили мать отправить сына к бабушке в Малую Глушицу.

Однако детство, опаленное войной, не знало долгих каникул. Каждое лето Иван спешил домой, в совхоз, где его ждала не детская работа. Сначала он помогал матери на ферме чистить коровники, раздавать корма. Во время сенокоса детские руки управляли подводой, вывозя с полей копны сена и соломы. Рабочий день растягивался на немыслимые 17-18 часов. Зимой – изнурительные поездки за кормами, когда в морозной дымке, рискуя сбиться с пути в метель, три подводы медленно двигались по заснеженному полю. Во главе – опытный старик, за ним – обученная лошадь, и замыкающим – подросток Ваня. Промерзшие до костей, они возвращались, но с чувством выполненного долга. Продовольственные карточки, которые выдавали труженикам совхоза, были подспорьем, а редкий свежеиспеченный хлеб из совхозной пекарни – настоящим праздником, хотя чаще за труд рассчитывались зерном.

Тяжелым испытанием для всех стало прибытие эвакуированных. Эти люди, лишенные всего, вызывали глубокое сострадание. Несмотря на собственную нужду и скудный паек, семья Батовых, как и многие односельчане, делилась последним – кружкой парного молока от единственной коровы, лепешкой, куском хлеба.

После победного мая 1945-го Иван Сергеевич был направлен на курсы трактористов. Его первым железным конем стал колесный ХТЗ без кабины, открытый всем ветрам и палящему солнцу. Но трудности не пугали – молодого механизатора переполняла гордость за доверенную технику и причастность к великому делу освоения целины. Позже в его трудовой книжке появятся записи о работе киномехаником, шофером. Но кем бы он ни трудился, главным оставался принцип – добросовестность и полная самоотдача. И сегодня, разменяв десятый десяток, Иван Сергеевич Батов остается человеком с живым интересом к миру, неравнодушным сердцем, готовым прийти на помощь, являя собой пример несгибаемого поколения. -

Филимонова

Евдокия Трофимовна

Филимонова Евдокия Трофимовна

Весной 1941 года Евдокии Филимоновой исполнилось 14 лет. Мирная жизнь рухнула с началом Великой Отечественной войны. Отец ушел на фронт, мать осталась одна с четырьмя детьми. Чтобы прокормить семью, она работала днем, а вечерами шила лоскутные одеяла, которые меняла на продукты в соседних областях. Семья жила впроголодь. Евдокия Трофимовна вспоминала, как собирали съедобные травы, из которых мать пекла лепешки, добавляя немного муки.

В шестнадцать лет Евдокию отправили в Сибирь на лесозаготовки. Подростки валили березы, стволы которых использовались в авиастроении. Работа была тяжелой и изнурительной. Евдокия Трофимовна рассказывала о постоянном голоде, холоде, о том, как мерзли руки, как тяжело было управляться с топором. На ногах у подростков были валенки, поверх которых они надевали лапти, чтобы валенки не так быстро изнашивались. Большой радостью было получить посылку из дома с теплыми вещами и сухарями.

Дорога домой заняла много времени: поезд часто останавливали, пропуская военные эшелоны. Вернувшись в село Майское, Евдокия сразу начала работать. Каждый понимал важность труда в тылу для достижения Победы. Победный май 1945 года был наполнен радостью и горечью потерь.

После войны Евдокия Трофимовна окончила курсы зоотехников и работала во 2-м отделении села Майское, где встретила своего мужа, тоже участника войны. -

Демидова

Юлия Степановна

Демидова Юлия Степановна

Юлия Степановна Демидова, ветеран труда, родилась в 1930 году в селе Кобельма (позже переименованном в Калиновку) Елховского района Самарской области. В девятилетнем возрасте ее детство омрачила война. Отец ушел на фронт и погиб в 1943 году под Смоленском. Мать с тремя детьми осталась в деревне, работая в колхозе. Юлия, как и другие дети, трудилась наравне со взрослыми, выращивая зерно, капусту, тыкву. После уборки урожая дети собирали оставшиеся колоски, которые затем сдавали в колхоз. Кроме того, Юлия с подругой пилили дрова для отопления избы.

В четырнадцать лет Юлия переехала в Куйбышев (ныне Самара). Трудовую деятельность продолжила в артели "Велоспорт". Получив образование в техникуме, работала на стадионе "Динамо", затем бухгалтером в Управлении МВД и на металлургическом заводе.

Секрет своего долголетия Юлия Степановна видит в доброте к людям, отсутствии злобы и умении относиться к жизни с юмором. -

Долгих

Мария Алексеевна

Долгих Мария Алексеевна

Девятилетней девочкой Мария Алексеевна Долгих из села Михайло-Овсянка встретила войну. Отец ушел на фронт, оставив мать одну с шестью детьми. Детство закончилось – Мария помогала по хозяйству, ухаживала за скотом. Весть о гибели отца от голода в блокадном Ленинграде стала тяжелым ударом для семьи.

С малых лет Мария работала – мыла полы, была свинаркой, дояркой, скотником. Понятие "детский труд" в военное время не существовало – каждый стремился внести свой вклад в приближение Победы. Голод был повсеместным. Жители села хорошо помнят, как трудно было прокормить семью, когда продукты отправлялись на фронт. Страх взять лишнюю горсть зерна преследовал людей, ведь за это грозило суровое наказание. Этот страх Мария Алексеевна пронесла через всю жизнь, никогда не претендуя на награды, несмотря на свои трудовые заслуги.

После войны Мария участвовала в строительстве Жигулевской ГЭС. В 1951 году ее направили на вырубку леса. Она вспоминает тяжелую 12-часовую работу, нехватку хлеба, попытки побега некоторых рабочих. Мария, обладая крепким телосложением, работала без устали. Рассказывают, что руководство хотело наградить ее за ударный труд, но Мария, будучи дежурной по стирке, пропустила церемонию. Она не гналась за наградами, считая добросовестный труд своим долгом.

В 25 лет Мария вышла замуж за Николая Долгих. Вместе они прожили 65 лет, воспитали четверых детей. Мария работала в колхозе бригадиром, учетчиком, добивалась высоких показателей в животноводстве. Благодаря ее упорству колхоз выполнял план по сбору молока.

Жизнь Марии Алексеевны Долгих – это пример самоотверженного труда и стойкости, проявленных в трудные для страны годы. -

Дружинин

Александр Николаевич

Дружинин Александр Николаевич

История Александра Николаевича Дружинина – это история ребенка, чье детство опалила война, закалив характер и воспитав чувство долга перед Родиной. Он родился в 1928 году в селе Мосты и рано столкнулся с суровой реальностью военного времени. В памяти навсегда врезались слезы и крики, звук отъезжающей "полуторки", увозившей отца в райвоенкомат. Последний раз он видел отца в 41-м. Спустя два года пришла телеграмма – пропал без вести.

Александр с малых лет познал тяжелый труд. Вместе с братьями и сестрами он стал опорой овдовевшей матери, работая в поле и по хозяйству. Сам начал обучаться токарному делу. Делал болты, детали для тракторов, комбайнов, поскольку запчасти тогда было трудно достать. Позже, освоив профессию шофера в Самаре, Александр Николаевич был призван в армию и проходил службу в Германии с 1948 по 1951 годы. Это время, несмотря на недавние военные события, запомнилось ему спокойствием, доброжелательным отношением местных жителей и особой атмосферой.

Вернувшись домой, Александр Николаевич с головой окунулся в мирный труд в совхозе "Родина". Работал в МТС, шофером, трактористом, комбайнером – брался за любую работу. За высокие показатели в уборочных кампаниях неоднократно награждался почетными грамотами и орденом "Знак Почета".

Александр Николаевич доволен своей жизнью и считает, что прожил ее не зря. Он с радостью ежегодно встречает День Победы. -

Клементьева

Наталья Сергеевна

Клементьева Наталья Сергеевна

Наталья Сергеевна родилась в селе Богдановка Петровского района в многодетной семье. Родители, колхозные полеводы, с малых лет приучали детей к труду. Отца, Сергея Родомакина, мобилизовали, но по состоянию здоровья он был оставлен работать в тылу. Старший брат Александр с первых дней войны встал на защиту Родины.

"Отцов забрали, в колхозе работать стало некому – только наши мамы да мы, дети. И сеяли, и убирали. Урожаи были неплохие, но все шло на фронт", – вспоминает Наталья Сергеевна. Голод стал постоянным спутником военных лет. "Мы в лесу желуди собирали. Дома парили, очищали, толкли, и мама булочки пекла".

День Победы встретили со слезами на глазах – слишком много жизней унесла война. После войны Наталья Сергеевна два года работала в поле, а затем вместе с семьей переехала в Георгиевку, устроившись в совхоз «Кутулукский». Позже ее трудовая жизнь была связана с Куйбышевской железной дорогой, где она стала основательницей трудовой династии.

В Георгиевке Наталья Сергеевна встретила своего будущего мужа Степана. Они вырастили двух сыновей и дочь. Сейчас у Натальи Сергеевны четверо внуков и пятеро правнуков. Большая и дружная семья окружает ее заботой и вниманием, часто навещая в новом доме, построенном для нее детьми. -

Анисимов

Иван Гаврилович

Анисимов Иван Гаврилович

Иван Гаврилович Анисимов, житель Сергиевского района. Его путь к Победе начался в тылу, в родном колхозе Воронежской области, а продолжился на фронте, где он защищал небо Родины.

1941 год. Ивану всего 14. Война ворвалась в жизнь семьи Анисимовых, как и во многие другие семьи, безжалостно и стремительно. В первый же день войны в Щучинско-Песковском сельсовете началась мобилизация. Отец Ивана и два его старших брата ушли на фронт добровольцами и погибли один за другим, защищая свою страну.

Тяжелое бремя легло на плечи оставшихся – Ивана, его матери и младшего брата. Подростком Иван начал работать в колхозе. Сначала пас свиней, затем стал погонщиком на севе и уборке урожая. "Жили впроголодь, – вспоминает Иван Гаврилович, – но работали и за себя, и за тех, кто воевал. Без сил падали – так тяжело приходилось". Быки и лошади, запряженные в ярмо, заменяли трактора и машины, ушедшие на фронт. Женщины и подростки встали на место ушедших мужчин, выполняя тяжелую, непосильную для них прежде работу.

Фронт остановился в двадцати километрах от села. Семья Анисимовых, как и многие другие, делилась кровом с беженцами из оккупированных территорий. Иван Гаврилович живо помнит день освобождения Воронежа в 1943 году: "Первый солдат на коне влетел в село с криком: "Воронеж освобожден, встречайте победителей!". Все плакали, обнимались. Солдат разместили по дворам. К нам тоже. Мама, не жалея, отдала им полмешка пшена – все, что у нас было".

В марте 1944 года, не дожидаясь призыва, Иван Анисимов добровольцем ушел на фронт. Из всех военных событий ему особенно запомнился день окончания войны. "Мы жили в котлованах на острове, – рассказывает ветеран. – Вдруг звонок со штаба: "Победа! Война кончилась!". Развернули пушки и дали один выстрел в море. Это был наш салют".

Демобилизовался Иван Гаврилович только в 1950 году. Позже переехал с семьей в Сергиевский район. Вместе с супругой вырастил троих сыновей. Сейчас у Ивана Гавриловича четверо внуков и трое правнуков. -

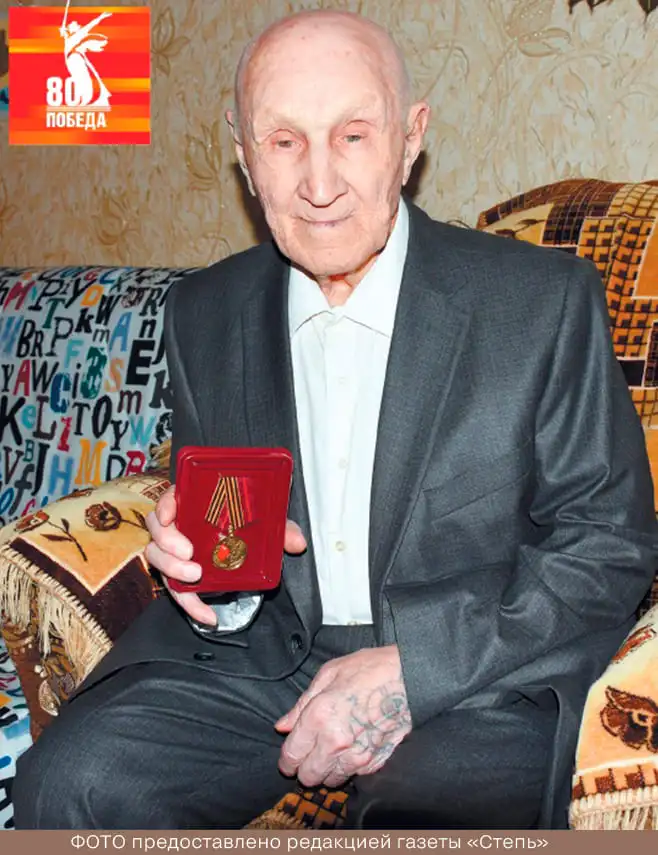

Пименов

Павел Алексеевич

Пименов Павел Алексеевич

Павел Алексеевич родился 7.03.1926 в с.Толстовка Безенчукского района Самарской области. Является фронтовиком, тружеником. прошедшим войну под блокадным Ленинградом.

Именно с именем Павла Пименова связана одна из достопримечательностей современной Пестравки – монумент-памятник молоковозу ГАЗ-63, первым водителем которого он и был. Этот памятник – живое воплощение памяти о человеке-фронтовике, труженике, прошедшем дорогами войны, в том числе по проваливающемуся льду Ладожского озера под блокадным Ленинградом.